大切な身体を外敵から守るための免疫力(=免疫細胞とその働きの総称)

= 敵を見つける、敵に集まる、攻撃仕掛ける、戦場が有ることを仲間に伝える、

戦争が終われば残骸を回収する、新たな組織の生成を促す、etc、etc

様々な細胞たちがチームを組んで、

全身を、絶え間なく走り回り、活躍していることはご存知のとおりです。

免疫細胞たちは自由で、行動的で、とっても働き者です。

一方、脳や脊髄の免疫=脳脊髄関門は、バリヤー機能でしかないため「常に受け身」です。

脳脊髄関門については、まだまだ研究半ばの分野で知られていることは限られています。

ただ、特定の物質は「脳に届かない仕組みが存在する」ことは知られていました。

そこで付けられた呼び名が「関門」なのですが、関所・砦みたいな場所があるわけではありません。

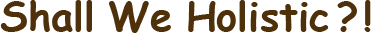

おさらい画像です。

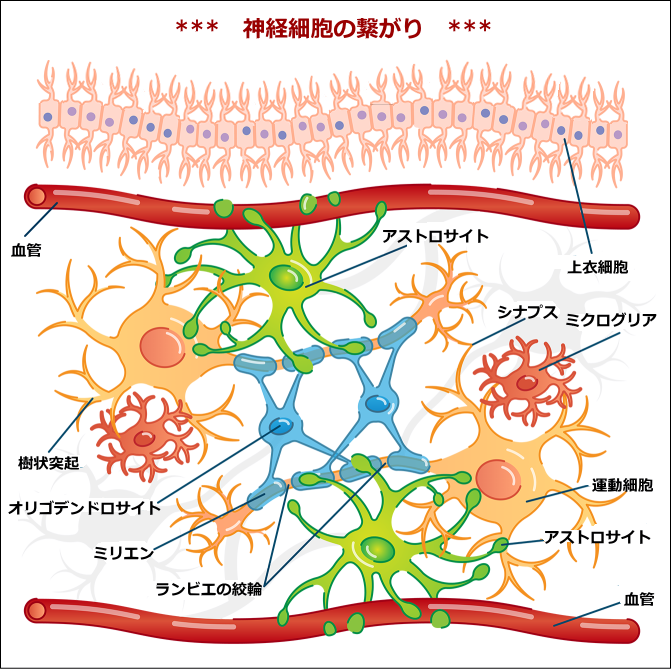

脳や脊髄における関門機能は、アストロサイトと上衣細胞がこれを担います。

◆脳関門は2種類

先のページで触れたとおり、物質が脳に侵入するルートは2とおり。

そのため、関門機能も2とおり有ります。

【 血液 → 脳 】

このルートで働く関門機能を血液脳関門と呼びます。

(Blood brain barrier = BBB と略されます。)

アストロサイト・上衣細胞・脳毛細血管内皮細胞のお仕事です。

アストロサイトは血管と神経細胞の間に存在し、

物質のやりとりを制御することで関門の役割を担います。

上衣細胞は上衣細胞同士が密着結合することで、

隙間からの物質侵入をブロックしています。

脳毛細血管内皮細胞も密着結合でブロックの役割を果たしますが、

上衣細胞よりも弱いとされています。

【 血液 → 脳脊髄液 】

このルートで働く関門機能を血液脳脊髄液関門と呼びます。

(Blood-cerebrospinal fluid barrier = BCSFB と略されます。)

脈絡叢に存在する上衣細胞と脳毛細血管内皮細胞のお仕事です。

上衣細胞は上衣細胞同士が密着結合することで、

隙間からの物質侵入をブロックしています。

脈絡叢の脳毛細血管内皮細胞は、脳の脳毛細血管内皮細胞よりも

ブロック力は劣ると考えられています。

◆脳関門を通過する物質

脳には酸素や栄養を送り届けなくてはいけません。

脳関門は通過させる物質とブロックする物質を選り分ける必要があります。

通過する・・・・すべての気体、グルコース、アミノ酸、ヌクレオチドなど、脂溶性の高い物質

通過しない・・・・・水溶性の高い物質、タンパク質などの大きな分子、多くの薬剤

・・・・・・・・・なるほど~~、これなら安心ですよね?!(^_^)

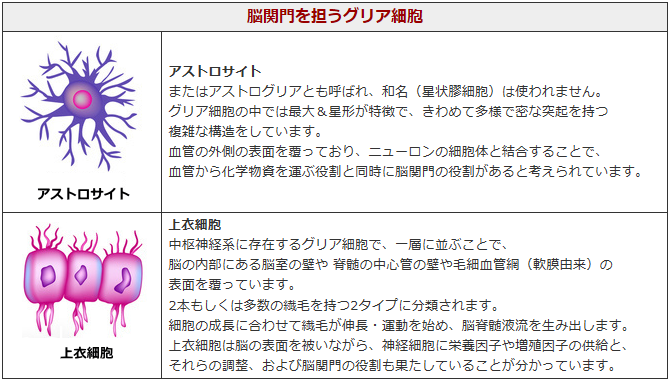

ところが、、、完璧でないからこそ、脳にトラブルが起こるのです(T-T)

申し上げるまでもなく、関門機能の低下を引き起こす原因は、

血液中の有害物質であり、脳に送り届ける栄養の過不足です。

多くの薬剤はブロックされることがセオリーです。

脳腫瘍に届く抗がん剤が限られているのもこうした理由からなのですが、

脂溶性物質は通過しやすい性質があるため、関門を突破してしまう医薬品は様々あります。

本来届いてはいけない物質が、脂質に溶け込んで関門を突破してしまうことを忘れないでください。

インフルエンザで脳炎だって起きてしまうのですから。

幼少期は脳関門のシステムそのものがまだ未熟なため、一層の注意が必要になります。

こうして、ダメージを受けた脳や神経細胞が正しく働くことが出来なくなると、

神経伝達に異常が起こります。

こうして、全身を制御している自立神経に影響が出てくると、病気に繋がってしまうのですね。

次の項では、病気の引き金を引かせてしまう自律神経について、お話ししたいと思います。